配達完了した後のおはなし

初めての配達に出た後、アプリの操作だったり、目的地にたどり着けなかったり、疑問点が様々出てくると思います。

最初は何もわからない状態ですので、疑問(分からないこと)が分からないんですね。

配達に出て、作業して初めて「アプリの不在処理の仕方ってどうするんやったっけ?」とか、「荷物の見分け方とか分からん。」などの疑問が産まれるんです。

今回は配達に出た後、配達できなかった時の処理の方法や全部配り終わったけどどうすればいいの?っていう疑問にお答えしようと思います。

持ち出しの荷物が全部配り終えた場合

ステーションで受付をし、アプリでチェックインした後、オファーに割り当てられたルートの荷物を全て積み込みました。

順調に配っていき、全ての荷物を配り終えたら、直帰です。

Amazonflexの場合、荷物を全て配り終えたら、帰ってもらって大丈夫です。

というのも、アプリ内に読み込んだ荷物などの管理もインターネットやGPSなどで管理していますので、すべての処理がインターネット上で完了します。

全部配り終わったら、アプリが自動的に終了しますので、その後荷物の追加などはできないようになっています。

ですので、直帰でも大丈夫なんです。

積み込んだ際のバックなどについては、次回以降にオファーを受けるステーションで返却すればいいです。

なので、早く配れるドライバーなどは終了時間より1~2時間も前に終わったりして直帰しています。

初心者の方でも、慣れてくれば直帰できる可能性も上がってきますのでしっかりとこなせるようになりましょう。

ただ、配送時に間違って配達してしまったりした場合、アプリが終了したらできないことがあった場合、ステーションに戻り報告してください。

アプリ内での処理がそのまま残ることになりますので、間違った情報をお客様にメールでお知らせしてしまうことになります。

もし間違って配達完了処理をしてしまった場合などは、速やかにサポートに連絡を入れるか、ステーションで報告してください。

配達できなかった荷物が残った場合

では、配達できなかった荷物が残った場合の対応を書いていきます。

配達できなかった時のアプリ内の処理は下記のページで確認してください。

アプリ内での処理ができれば、次はお客様にお知らせする不在表の書き方を説明します。

不在表は各ステーションに置いてありますので、随時ご自分で補充してください。

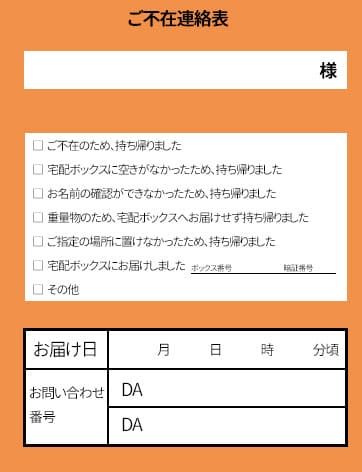

不在表を書く項目は下記になります。

- お名前(部屋番号)

- チェック項目を記入

- 日時

- DA番号(荷物番号)

を記入します。

お名前を書く欄は、ご注文時のお客さまの氏名がラベルに記載(アプリ内のお客様情報にも書いてます)されていますので、そちらを記入します。

マンションの場合、部屋番号も記入しておくとポストに入れるときに分かりやすいです。

チェック項目については、

- ご不在のため、持ち帰りました

- 宅配ボックスに空きがなかったため、持ち帰りました

- お名前の確認ができなかったため、持ち帰りました

- 重量物のため、宅配ボックスへお届けせず持ち帰りました

- ご指定の場所に置けなかったため、持ち帰りました

- 宅配ボックスにお届けしました

- その他

となります。

なぜ配達できなかったかをお客様に知っていただくために不在表のチェック欄は使用します。

それと、宅配ボックスに預けた場合、宅配ボックスの番号と暗証番号(あれば)に記載をします。

日時は配達に行った日時を記入します。

時間帯は大まかに記入していただいて大丈夫です。

10:25頃に配達に行った場合などは、10:30ごろで。

ご参考までに私は大体15分刻みで記入しています。

といいますのも、不在処理をアプリ内で行い、「スワイプして終了」をスワイプした直後にお客様宛にAmazonよりメールが送信されます。

ですので、メールの時間を見ればいつ来たか、ということも分かりますので大まかに記入してもらって大丈夫です。

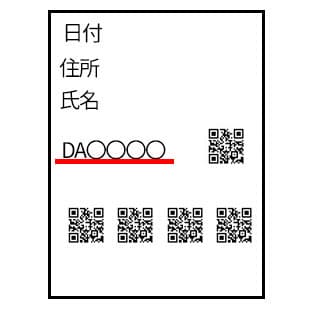

DA番号(荷物番号)は、荷物のラベルの真ん中に記載されています。

そちらの番号を不在表の「DA〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇」の個所に記載します。

全て記載できれば、ポストに投函します。

投函する際にマンションなら部屋番号などを間違えてないか確認してから投函してください。

ポストに投函する際の注意点。

部屋番号の間違いがないか、ポストの上下、左右で入れ間違わないかを確認して投函してください。

ポスト投函時には、不在表は半分に折り曲げて、個人情報が見えないように投函するようにしてください。

残った荷物をどうするのか

配達が完了できなかった時はもちろん荷物が残っています。

その荷物はステーションへ持ち戻ることになるのですが、そのまま持ち戻ってもどれが配達できなかった荷物かステーション側は把握できないんですね。

なので、全ステーション共通で、配達できなかった荷物には「スリーアテンプトシール」というシールを貼ります。

こちらのシールです。

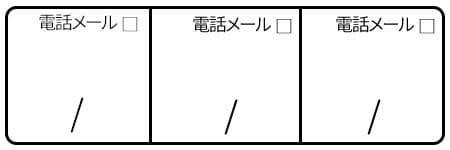

このシールは、

- 一度配達に行ったがお客様に届けれなかった

- 届けれなかった理由は〇〇です

- 何月何日の何時に行きました

という情報がこのシール一つで分かります。

一番上の電話メールマークは、お客様に連絡を入れたときにチェックを入れます。

下の「/」の個所は日付を書きます。

真ん中の空いたスペースに、なぜ配達できなかったかの理由を、Amazon共通のコード(ステータス)を記入し、配達に行った時間も記入します。

これで、ステーション、ドライバー全ての関わる方が、一目でなぜこの荷物が配達できなかったのかが分かります。

このシールは荷物のラベル以外の個所に貼ってください。

では、Amazon共通のコード(ステータス)の説明をします。

持ち戻りの荷物コード(ステータス)について

Amazon共通コード(ステータス)は全て配達できなかった荷物のためのコードです。

受付表の個数を記入するところにも、書いてます。

共通コードはこちらです。

| CU | ご不在 |

| UTA | アクセスの問題 |

| UTL | 住所不明 |

| NSL | 置き配場所が安全ではない |

| BC | 営業時間外 |

CU

お客様がご自宅にいない場合。(ご不在時)

UTA

置き配場所まで到着できない場合。

オートロックマンションで玄関指定だった場合、オートロックを鳴らすも在宅ではない、このような時は部屋の玄関前まで到着できないのでアクセスの問題となります。

宅配ボックス指定の場合は、宅配ボックスまで到着できればアクセスの問題ではないです。

UTL

住所がそもそもわからない場合。

記載されている住所が見つからない時や、住所が特定できない時があります。

例 マンションは分かるけど、部屋番号の記載漏れがあったなど

NSL

お客様の不在時に置き配場所が安全ではない場所の場合。

例 通りに面していて門扉もなく玄関がそのまま見える場所、宅配ボックスが満杯で届けれなかった時など

BC

企業や学校、その他の商店などの営業時間外の時。

企業などの場合、玄関指定でも玄関に置き配せず全て手渡しするため、営業時間外の荷物はBCを記入します。

ステーションに荷物を持ち戻る際は、上記のステータスをスリーアテンプトシールに記載し提出します。

これで、全てのスタッフが持ち戻りの荷物を管理できるようになります。

配達に行ってると、いろんな状況に対応しないといけないんですね。

全て配達完了して直帰できれば一番いいのですが、なかなかそうはいかない場合がほとんどです。

これから配達を始める方も、既存のドライバーの方にもここまで説明したことは基本になりますので、しっかりと覚えて日々お客様に荷物を届けていってください。

何か参考になり、配達が楽しくなったと思っていただけたら嬉しいです。

コメント